引言

实验室作为科学研究、技术创新与人才培养的核心载体,其运行效率、管理精度与安全水平直接影响着科研产出质量与学科发展进程。传统实验室管理模式普遍存在设备利用率低、环境参数难控、安全隐患滞后、数据孤岛严重等问题,难以满足现代科研对高效性、精准性与智能化的需求。随着物联网(IoT)、大数据、人工智能等技术的深度融合,以“万物互联、数据驱动、智能决策”为特征的智慧实验室建设成为必然趋势。本文从技术架构、核心功能、实践价值及未来展望等维度,探讨物联网技术如何赋能实验室智能化转型。

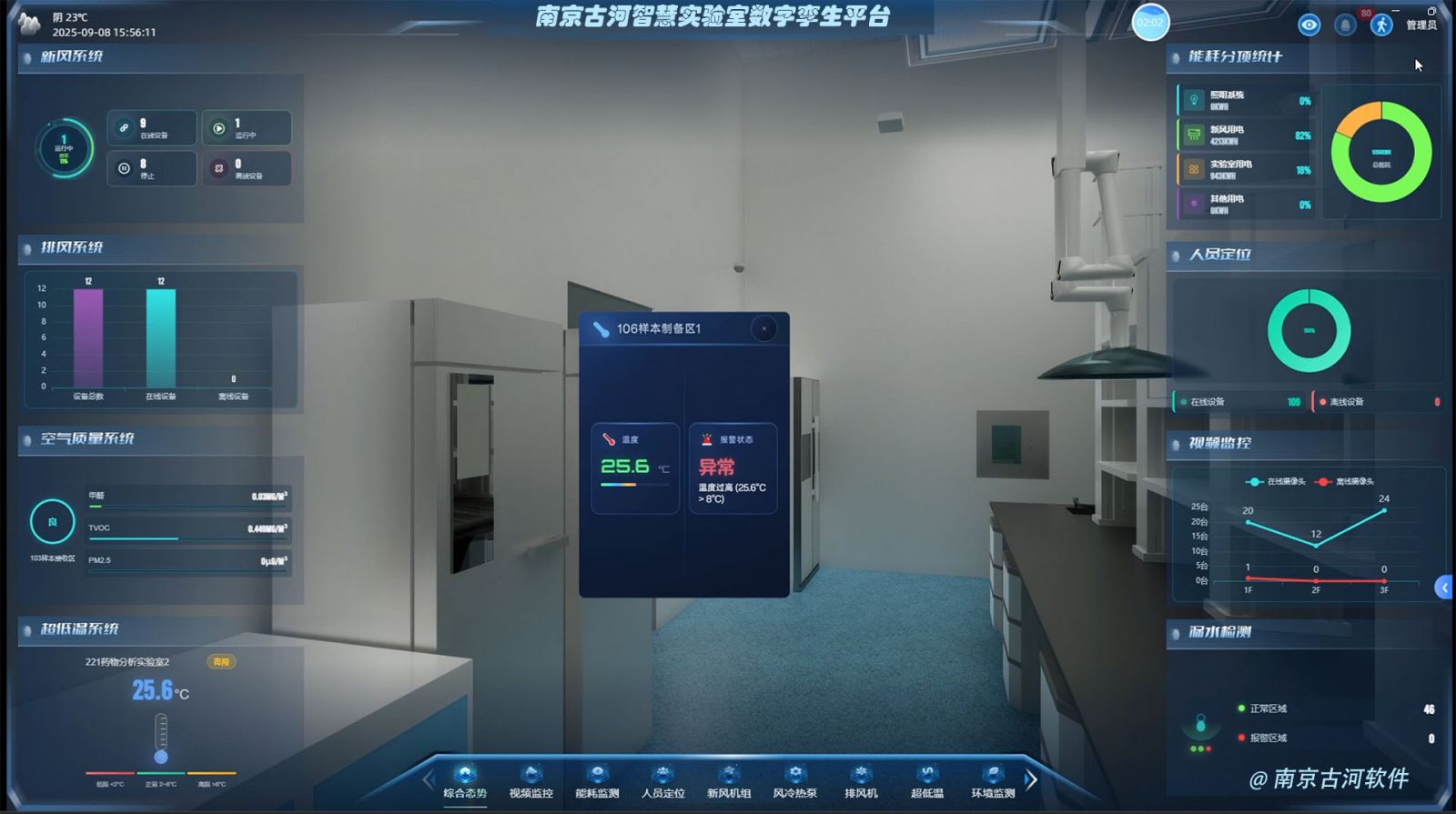

作为国内领先的实验室数智化解决方案服务商,南京古河软件有限公司深耕科研场景十余年,始终以“让科研管理更智能、更安全、更高效”为使命,通过自主研发的物联网平台与行业Know-How积累,为高校、科研院所及企业实验室提供从顶层设计到落地运维的全链条服务。古河软件深刻洞察到:智慧实验室的核心并非单一技术的堆砌,而是通过物联网技术将人、设备、环境与实验流程有机串联,构建“可感知、可分析、可决策”的数字孪生体。本文将从技术架构到场景实践,探讨物联网技术如何赋能实验室智能化转型,同时分享古河软件在赋能科研基础设施升级中的创新探索。

一、智慧实验室的物联网技术架构设计

智慧实验室的本质是通过物联网技术将实验室的人、设备、环境、实验过程等要素全面感知、泛在连接与智能协同,其技术架构通常分为感知层、网络层、平台层与应用层四层体系。

1. 感知层:实验室的“神经末梢”

感知层是智慧实验室的数据源头,通过部署各类物联网传感器与智能终端,实现对物理世界的实时感知。

- 设备状态感知:在仪器设备(如离心机、PCR仪、光谱仪等)上安装电流/电压传感器、振动传感器、RFID标签或蓝牙模块,实时采集设备的开关状态、运行参数(温度、压力、转速)、使用时长与故障信号;

- 环境参数感知:通过温湿度传感器、VOC(挥发性有机物)传感器、PM2.5传感器、烟雾探测器及水浸传感器,动态监测实验室的空气质量、温湿度波动、有害气体浓度及漏水风险;

- 人员行为感知:利用人脸识别摄像头、门禁读卡器(IC/RFID/NFC)、定位信标(如UWB超宽带技术),记录人员进出时间、实验区域活动轨迹及操作合规性(如是否穿戴防护装备);

- 样本与物资感知:在试剂柜、样品存储箱中嵌入重量传感器与电子标签,实时监控危化品存量、样本存储条件(如低温冰箱的温度波动)及物资领用记录。

2. 网络层:数据的“高速公路”

网络层负责将感知层采集的海量数据安全、高效地传输至平台层,需根据场景需求选择混合组网模式:

- 短距离通信:针对设备密集区域(如实验台周边),采用蓝牙Mesh、ZigBee或Wi-Fi 6实现低功耗、低延迟的局部组网;

- 广域连接:对于分散的实验室建筑或远程站点,通过4G/5G蜂窝网络或LoRaWAN(远距离低功耗广域网)保障大范围覆盖;

- 边缘计算节点:在实验室本地部署边缘网关,对原始数据进行预处理(如滤波、异常值剔除),仅上传关键数据至云端,降低网络负载并提升响应速度。

3. 平台层:数据的“智能中枢”

平台层是智慧实验室的“大脑”,基于云计算与大数据技术构建统一的数据管理引擎,核心功能包括:

- 多源数据融合:整合感知层的设备数据、环境数据、人员数据及实验业务数据(如实验方案、结果记录),通过时空对齐与标准化处理形成实验室全要素数字孪生体;

- 智能分析引擎:运用机器学习算法(如聚类分析预测设备故障、关联规则挖掘实验参数与结果的关联性),从海量数据中提取规律;

- 安全防护体系:通过数据加密(TLS/SSL)、访问控制(RBAC角色权限模型)及区块链存证(关键操作不可篡改),保障实验室数据与操作的安全性。

4. 应用层:场景化的“智能服务”

应用层面向不同用户角色(科研人员、实验室管理员、安全监管员)提供定制化功能模块,包括设备智能管理、环境精准调控、实验流程优化、安全风险预警等,下文将重点展开。

二、物联网赋能的智慧实验室核心功能

1. 设备全生命周期智能化管理

传统实验室设备管理依赖人工台账,存在“使用记录缺失、维护滞后、闲置率高”等问题。物联网技术通过以下方式实现突破:

- 实时状态监控:设备运行时自动上传电流、电压、温度等参数,平台通过阈值比对(如离心机转速异常升高)实时推送故障预警,避免突发停机影响实验进度;

- 智能调度与共享:结合设备预约系统与实时占用状态(如某台光谱仪当前正在使用,预计剩余时长30分钟),为科研人员推荐空闲设备或自动调整实验计划,提升设备利用率(实测可提高30%-50%);

- 预测性维护:基于历史运行数据训练故障预测模型(如通过振动频谱分析提前1周预警机械部件磨损),主动安排维护计划,降低维修成本并延长设备寿命。

2. 实验环境的精准动态调控

实验室环境(如洁净度、温湿度、气体浓度)对实验结果的可靠性至关重要。物联网环境监测系统可实现:

- 多参数实时监测:在实验区、试剂存储区、生物安全柜等关键区域部署高精度传感器,每分钟采集一次环境数据,通过可视化大屏实时展示;

- 自动调节与联动控制:当温湿度超出设定范围(如恒温培养箱±0.5℃偏差)时,自动触发空调/除湿机调节;检测到VOC浓度超标(如有机溶剂挥发)时,联动通风橱加大排风量并推送警报;

- 环境合规性审计:自动记录环境参数历史数据,满足GLP(良好实验室规范)、ISO 17025等认证对环境控制的追溯要求。

3. 实验流程的数字化与智能化辅助

物联网技术可将实验过程的关键环节数字化,提升操作规范性与效率:

- 智能试剂管理:危化品柜配备电子锁与重量传感器,领用时需人脸识别+双人授权,系统自动记录试剂名称、用量、领用人及时间,并关联实验项目;低库存时自动触发采购提醒,避免因试剂短缺中断实验;

- 实验步骤引导:通过AR眼镜或移动终端向操作人员推送标准化实验流程(如高危反应的操作顺序),实时监测关键步骤的执行情况(如是否完成通风30分钟后再取样),减少人为失误;

- 数据自动采集与溯源:仪器设备通过物联网接口直接上传原始数据(如色谱图的峰面积、电化学传感器的电压曲线),与实验日志自动关联,形成不可篡改的电子实验记录(ELN),满足科研数据可追溯需求。

4. 安全风险的主动预警与应急响应

实验室安全事故(如火灾、爆炸、中毒)往往源于隐患未被及时发现。物联网安全管理系统可实现:

- 多维度风险监测:集成烟雾探测器、火焰传感器、可燃气体报警器及门禁异常监测(如非工作时间人员闯入),覆盖火灾、泄漏、非法入侵等典型风险场景;

- 分级预警与联动处置:根据风险等级触发声光报警(本地)、短信/APP推送(管理员)及自动应急措施(如切断电源、启动喷淋系统);历史风险数据可生成安全态势分析报告,指导管理策略优化;

- 人员安全保障:通过定位信标实时追踪实验室内人员位置,紧急情况下(如气体泄漏)自动规划最优疏散路线并通过广播引导撤离。

三、智慧实验室建设的实践价值

1. 提升科研效率与创新能力

设备利用率提高与实验流程自动化减少了科研人员的重复性工作,使其更聚焦于创新性研究;环境与设备的精准控制降低了实验失败率,加速科研成果产出。

2. 降低运营成本与安全风险

预测性维护减少设备突发故障带来的维修费用;危化品智能管理避免了浪费与泄漏事故;环境能耗的动态优化(如根据人员活动自动调节照明)降低实验室运行成本。

3. 满足合规与可持续发展要求

完整的电子记录与数据追溯能力符合国内外科研规范(如FDA 21 CFR Part 11),助力实验室通过国际认证;能耗与环境数据的监测为绿色实验室建设提供数据支撑。

四、未来展望:从智能化到生态化

当前智慧实验室建设已迈出关键一步,未来将进一步向“开放协同、生态融合”方向发展:

- 跨实验室数据共享:通过区块链技术实现不同机构实验室数据的可信互通,促进跨学科合作与科研资源共享;

- AI深度赋能:结合大模型技术,实现实验方案的智能推荐(如根据目标参数自动优化反应条件)、异常数据的根因分析(如实验失败的可能原因排序);

- 虚实融合的数字孪生:构建实验室的1:1数字映射体,实时同步物理空间的设备状态、环境参数与人员活动,支持远程操控与虚拟仿真预实验。

结语

物联网技术为智慧实验室建设提供了“感知-连接-智能”的核心支撑,而南京古河软件有限公司正以深厚的行业积淀与持续的技术创新,成为这一进程中的重要推动力量。从设备智能管理的精准调控,到环境安全的主动守护;从实验流程的数字化提效,到科研数据的可信溯源,古河软件始终以“科研人员的需求”为出发点,用技术消弭传统实验室的管理痛点,让实验室真正成为“会思考、能进化”的科研伙伴。

未来,随着5G、AI大模型与数字孪生技术的深度融合,智慧实验室将从“智能体”进一步升级为“生态体”,而古河软件也将继续秉持“专业、可靠、温暖”的服务理念,与科研工作者携手同行——因为我们相信,每一间智慧实验室的高效运转,都是中国科技创新底座的一次加固;每一次实验室管理的转型升级,都在为人类探索未知的边界增添一份可能。让我们以物联网为笔,以智慧为墨,共同书写科研基础设施的新篇章!

微信咨询

微信咨询